お知らせ

第 107 回神奈川腎研究会/第 40 回神奈川県透析施設連絡協議会 合同研究会開催と一般演題募集のお知らせ

2024.07.27

神奈川腎研究会

会長 田村功一

謹啓 会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。会長 田村功一

さて、第 107 回神奈川腎研究会/第 40 回神奈川県透析施設連絡協議会 合同研究会を横浜市立市民病院 永山嘉恭先生・白楽腎クリニック 岩崎滋樹先生 世話人のもと下記の要領で開催させていただきます。

一般演題のテーマは、腎疾患に関するものであれば限定いたしません。

医師はもちろん看護師・臨床工学士さらには栄養士・薬剤師などご案内いただき多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

謹白

記

日 時:2024 年 11 月 10 日(日)午後 12 時 30 分~ 場 所:神奈川県総合医療会館 7階ホール

横浜市中区富士見町 3-1 TEL:045-241-7000

JR 関内駅より徒歩 10 分/地下鉄伊勢佐木長者町より徒歩 3 分

特別講演:「EBM を越える~IgA 腎症を支配する二つの病巣炎症~」

講師:堀田 修クリニック(HOC)院長 堀田 修先生

一般演題募集:テーマは特に限定しません。口演 7 分、討論 3 分とします。

抄録は 400 字以内で、発表者名にはふりがなと○を付けてください。

プログラム作成の迅速化と誤字を防ぐため、抄録をメール添付書類として下記アドレス宛に送信してください。

抄録の作成は Word 形式でお願い致します。

*お願い:電子ファイル(e-mail)送信後、5 日以内に受信確認の返信がない場合はメールの不達も考えられますので、事務局へお問い合わせください。

演題締切:2024 年 9 月 24 日(火)

抄録送付・お問合せ先:神奈川腎研究会事務局(事務局長 小林 竜/担当秘書 上田智子)

Tel:045-787-2635 Fax:045-701-3738

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 3-9

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学

田村功一主任教授・センター病院長が、7/25(木)NHK総合にて放送の(あしたが変わるトリセツショー:高血圧対策の新常識)の医療監修を担当しました

2024.07.24

2024年7月25日木曜日の19:30~[45分間]にNHK総合にて「あしたが変わるトリセツショー(MC石原さとみさん)」が放送される予定です。

今回のテーマは、「高血圧対策の新常識」

★楽しい驚きのお得ワザSP」高血圧対策の柱「減塩」と「運動」の新常識!

▼「減らさずに増やす」楽しい減塩法

▼専門家おすすめ高コスパ血圧降下運動

▼特製カード&石原さとみ流アイスレシピ大公開!

となっています。

そして、田村功一主任教授・センター病院長が、番組で使用される腎臓の模型の医療監修を担当しました。

患者さんに対する生活習慣指導等にご活用いただけましたら幸いです。

番組URL: https://www.nhk.jp/p/torisetsu-show/ts/J6MX7VP885/episode/te/N343YW171G/ (状況により、放送予定が変更になる可能性があります)

今回のテーマは、「高血圧対策の新常識」

★楽しい驚きのお得ワザSP」高血圧対策の柱「減塩」と「運動」の新常識!

▼「減らさずに増やす」楽しい減塩法

▼専門家おすすめ高コスパ血圧降下運動

▼特製カード&石原さとみ流アイスレシピ大公開!

となっています。

そして、田村功一主任教授・センター病院長が、番組で使用される腎臓の模型の医療監修を担当しました。

患者さんに対する生活習慣指導等にご活用いただけましたら幸いです。

番組URL: https://www.nhk.jp/p/torisetsu-show/ts/J6MX7VP885/episode/te/N343YW171G/ (状況により、放送予定が変更になる可能性があります)

横浜市立大学附属病院院腎臓・高血圧内科にて実施中の臨床治験の⼀覧を掲載しました

2024.07.23

横浜市立大学附属病院院腎臓・高血圧内科において現在実施中の臨床治験の⼀覧を掲載しました(2024年7月現在)。

臨床治験へのお問い合わせやご参加希望につきましては、

横浜市立大学附属病院患者サポートセンター https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/section/other_sections/support/index.html へお問い合わせいただくか、横浜市立大学附属病院院腎臓・高血圧内科の診療科スタッフ医師に直接お伝えください。

横浜市立大学附属病院院腎臓・高血圧内科において現在実施中の臨床治験の⼀覧(2024年7月現在): https://www.yokohama-medicine.org/information/nephrology.html#p_4m

臨床治験へのお問い合わせやご参加希望につきましては、

横浜市立大学附属病院患者サポートセンター https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/section/other_sections/support/index.html へお問い合わせいただくか、横浜市立大学附属病院院腎臓・高血圧内科の診療科スタッフ医師に直接お伝えください。

横浜市立大学附属病院院腎臓・高血圧内科において現在実施中の臨床治験の⼀覧(2024年7月現在): https://www.yokohama-medicine.org/information/nephrology.html#p_4m

第67回日本腎臓学会学術総会が2024年6月28日~30日にパシフィコ横浜ノースで開催され、当教室から多くの発表が行われました。田口慎也助教が一般演題優秀演題賞を受賞しました。

2024.07.05

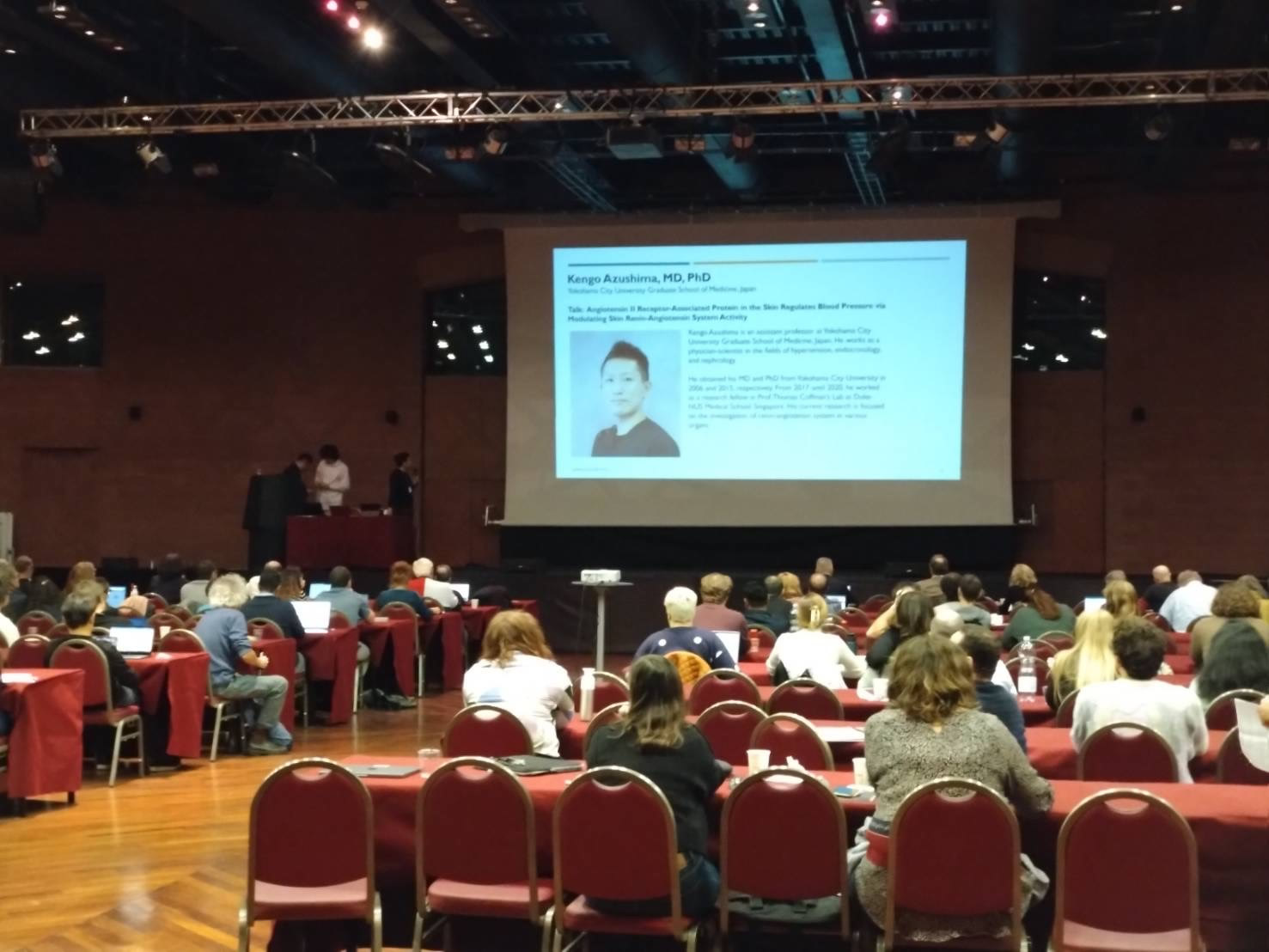

第67回日本腎臓学会学術総会(総会長:東京医科歯科大学医歯学総合研究科腎臓内科学 内田信一教授)が、2024年6月28日~30日にパシフィコ横浜ノースで開催され、当教室から多くの発表が行われました。

会場では活発な議論が行われ盛況でした。

今回、田口慎也助教が「皮膚組織レニン・アンジオテンシン系による新たな血圧制御機構の解明」の演題で、一般演題優秀演題賞を受賞しました。

・シンポジウム

「保存期から透析期へ:CKD診療における至適transitionを考える(JSN/JSDT共同事業企画運営委員会企画)」

これからの心腎代謝連関制御治療と"Fantastic Three for CKDs

田村功一

「カリウム喪失と体液保持機構に着目した食塩感受性高血圧症:MR機能の再考」

峯岸慎太郎(循環器内科)

・ランチョンセミナー

「CKD診療における新たなアプローチ:XOR阻害薬の有用性を探る」

塚本俊一郎

・座長

教育講演「医療経済評価の考え方と手法」

田村功一

・座長

ランチョンセミナー「腎臓内科医が臨床現場で迷う血栓症~TMA・DIC・aHUS」

田村功一

・座長

一般口演「心腎連関」

涌井広道

・座長

一般口演「心血管系(基礎)」

小豆島健護

・一般演題優秀演題賞(基礎)1

「皮膚組織レニン・アンジオテンシン系による新たな血圧制御機構の解明」

田口慎也

・一般口演(DKD(臨床))

「Win Ratio法を用いたSGLT2阻害薬とGLP-1受容体アゴニスト併用療法における先行治療薬と腎予後の検討」

小林一雄

・一般口演(高血圧・心血管系(基礎))

「中枢神経PVNにおけるATRAP発現誘導はAng II 依存性高血圧を抑制する」

外澤真李

・ポスター(高血圧・心血管系)

「アフェレシス療法による下肢潰瘍治療:血清蛋白変動解析による作用機序の探求」

石賀浩平

第67回日本腎臓学会学術総会サイト: http://jsn67.umin.jp/index.html

会場では活発な議論が行われ盛況でした。

今回、田口慎也助教が「皮膚組織レニン・アンジオテンシン系による新たな血圧制御機構の解明」の演題で、一般演題優秀演題賞を受賞しました。

・シンポジウム

「保存期から透析期へ:CKD診療における至適transitionを考える(JSN/JSDT共同事業企画運営委員会企画)」

これからの心腎代謝連関制御治療と"Fantastic Three for CKDs

田村功一

「カリウム喪失と体液保持機構に着目した食塩感受性高血圧症:MR機能の再考」

峯岸慎太郎(循環器内科)

・ランチョンセミナー

「CKD診療における新たなアプローチ:XOR阻害薬の有用性を探る」

塚本俊一郎

・座長

教育講演「医療経済評価の考え方と手法」

田村功一

・座長

ランチョンセミナー「腎臓内科医が臨床現場で迷う血栓症~TMA・DIC・aHUS」

田村功一

・座長

一般口演「心腎連関」

涌井広道

・座長

一般口演「心血管系(基礎)」

小豆島健護

・一般演題優秀演題賞(基礎)1

「皮膚組織レニン・アンジオテンシン系による新たな血圧制御機構の解明」

田口慎也

・一般口演(DKD(臨床))

「Win Ratio法を用いたSGLT2阻害薬とGLP-1受容体アゴニスト併用療法における先行治療薬と腎予後の検討」

小林一雄

・一般口演(高血圧・心血管系(基礎))

「中枢神経PVNにおけるATRAP発現誘導はAng II 依存性高血圧を抑制する」

外澤真李

・ポスター(高血圧・心血管系)

「アフェレシス療法による下肢潰瘍治療:血清蛋白変動解析による作用機序の探求」

石賀浩平

第67回日本腎臓学会学術総会サイト: http://jsn67.umin.jp/index.html

慢性腎臓病(CKD)重症化予防のための診療体制構築及び多職種連携モデル事業について、横浜市金沢区医師会との連携のもと2024年6月から金沢区において先行事業として開始

2024.06.19

横浜市立大学附属病院・「横浜慢性腎臓病(CKD)対策協議会」が進めている慢性腎臓病(CKD)重症化予防のための診療体制構築及び多職種連携モデル事業について、横浜市金沢区医師会と連携して2024年6月から金沢区において先行事業として開始しました。

横浜市立大学附属病院 腎臓・高血圧内科公式ホームページ: https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/section/depts/kidney/index.html

横浜市立大学附属病院 腎臓・高血圧内科『慢性腎臓病(CKD)重症化予防のための診療体制構築及び多職種連携モデル事業』: https://yokohama-medicine.org/information/nephrology.html#p_0m

横浜市金沢区医師会ホームページ: https://kanazawaku-med.org/

横浜市における腎疾患・慢性腎臓病対策の推進を目指す 「横浜慢性腎臓病(CKD)対策協議会」を発足: https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2023/20230721CKD.html

横浜市立大学附属病院 腎臓・高血圧内科公式ホームページ: https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/section/depts/kidney/index.html

横浜市立大学附属病院 腎臓・高血圧内科『慢性腎臓病(CKD)重症化予防のための診療体制構築及び多職種連携モデル事業』: https://yokohama-medicine.org/information/nephrology.html#p_0m

横浜市金沢区医師会ホームページ: https://kanazawaku-med.org/

横浜市における腎疾患・慢性腎臓病対策の推進を目指す 「横浜慢性腎臓病(CKD)対策協議会」を発足: https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2023/20230721CKD.html

第69回日本透析医学会学術集会・総会(2024/6/7~9、横浜)が開催され、当教室から多くの発表がありました

2024.06.17

第69回日本透析医学会 学術集会・総会(大会長:東邦大学医学部腎臓学講座 教授 酒井謙先生)が2024年6月7日(金)~9日(日)にパシフィコ横浜にて開催されました。

横浜市立大学医学部/附属病院から5演題の発表があり、また横浜市立大学関連病院からも多くの発表があり、会場では活発な議論が行われ、とても盛況でした。

***横浜市立大学医学部/附属病院***

座長

田村 功一

口演:血液浄化法/至適透析

戸谷 義幸

口演:ステントグラフト

涌井 広道

口演:急性血液浄化療法/薬剤

岩崎 和子

口演:看護/高齢者/地域連携

一般演題(口演)

「透析患者のシャント肢に発症した偽痛風の一例」

安部 えりこ

「生活習慣病患者における内服薬剤数と倦怠感の関連性の検討」

藤原 直樹

一般演題(ポスター)

「抗GBM抗体著明高値の急速進行性糸球体腎炎に血漿交換を施行した1例」

小豆島 健護

「客観的根拠に基づくESA投与アルゴリズムとERI予後予測能」

川田 貴章

「内シャント造設後生じたリンパ漏にドレーン留置が有効であった一例」

古田 里華

***横浜市立大学関連病院(田村功一主任教授共同演者演題)***

一般演題(ポスター)

「ロサルタンの漸減・中止に伴ってHb値が上昇し,再投与後低下した血液透析患者の1例」

矢花 眞知子(花クリニック)

「上大静脈へ一時留置型フィルターを留置しVAIVTを施行した,AVG血栓閉塞の一例」

鈴木 拓也(横須賀市立市民病院)

「単純血漿交換とステロイド療法で救命しえたGoodpasture症候群の1例」

安藤 匡人(横須賀市立うわまち病院)

第69回日本透析医学会学術集会・総会サイト: https://www.congre.co.jp/jsdt2024/

横浜市立大学医学部/附属病院から5演題の発表があり、また横浜市立大学関連病院からも多くの発表があり、会場では活発な議論が行われ、とても盛況でした。

***横浜市立大学医学部/附属病院***

座長

田村 功一

口演:血液浄化法/至適透析

戸谷 義幸

口演:ステントグラフト

涌井 広道

口演:急性血液浄化療法/薬剤

岩崎 和子

口演:看護/高齢者/地域連携

一般演題(口演)

「透析患者のシャント肢に発症した偽痛風の一例」

安部 えりこ

「生活習慣病患者における内服薬剤数と倦怠感の関連性の検討」

藤原 直樹

一般演題(ポスター)

「抗GBM抗体著明高値の急速進行性糸球体腎炎に血漿交換を施行した1例」

小豆島 健護

「客観的根拠に基づくESA投与アルゴリズムとERI予後予測能」

川田 貴章

「内シャント造設後生じたリンパ漏にドレーン留置が有効であった一例」

古田 里華

***横浜市立大学関連病院(田村功一主任教授共同演者演題)***

一般演題(ポスター)

「ロサルタンの漸減・中止に伴ってHb値が上昇し,再投与後低下した血液透析患者の1例」

矢花 眞知子(花クリニック)

「上大静脈へ一時留置型フィルターを留置しVAIVTを施行した,AVG血栓閉塞の一例」

鈴木 拓也(横須賀市立市民病院)

「単純血漿交換とステロイド療法で救命しえたGoodpasture症候群の1例」

安藤 匡人(横須賀市立うわまち病院)

第69回日本透析医学会学術集会・総会サイト: https://www.congre.co.jp/jsdt2024/

田口慎也医師が研究開発分担者として参画する共同研究プロジェクトがAMED事業に採択されました

2024.06.12

東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 平川陽亮助教を研究開発代表者とする共同研究プロジェクトが、日本医療研究開発機構(以下、AMED)による令和6年度 「ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム」に採択されました。

当教室の田口慎也医師が研究開発分担者として参画いたします。

<事業名>

AMED 令和6年度 ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム

<研究開発課題名>

トランスオミクス解析による慢性腎臓病診療変革への挑戦

<外部リンク> https://www.amed.go.jp/koubo/14/05/1405C_00046.html

当教室の田口慎也医師が研究開発分担者として参画いたします。

<事業名>

AMED 令和6年度 ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム

<研究開発課題名>

トランスオミクス解析による慢性腎臓病診療変革への挑戦

<外部リンク> https://www.amed.go.jp/koubo/14/05/1405C_00046.html

2024年6月25日19時より CKD病診連携セミナーを ZOOMで行います。

2024.06.11

2024年6月25日19時より CKD病診連携セミナーを ZOOMで行います。

参加申し込み

https://is.gd/YiZsvw

ミーティングID:912 6324 7064 パスコード:210959 です。

皆様方ご参加をおまちしております。

参加申し込み

https://is.gd/YiZsvw

ミーティングID:912 6324 7064 パスコード:210959 です。

皆様方ご参加をおまちしております。

塚本俊一郎先生、小林一雄先生らの論文が、国際査読付き英文雑誌『Diabetes, Obesity and Metabolism』に掲載されました!

2024.06.10

神奈川県内科医学会高血圧・腎疾患対策委員会 委員/内科クリニックこばやし院長の小林一雄先生と横浜市立大学医学部 腎臓・高血圧内科学の塚本俊一郎助教、田村功一主任教授らの研究グループは、東海大学 腎臓内分泌代謝内科 豊田雅夫准教授、福岡大学 内分泌・糖尿病内科 川浪大治教授らと共同で行っているRECAP研究において、SGLT2阻害薬(SGLT2-I)とGLP1受容体作動薬(GLP1-RA)の併用療法における先行薬剤の違いが慢性腎臓病(CKD)患者の腎アウトカムに与える影響について検討し、同研究成果が国際査読付き英文雑誌『Diabetes, Obesity and Metabolism』に掲載されました。

SGLT2-IとGLP1-RAはどちらも腎臓に保護的に作用することがこれまで報告されている薬剤です。

近年、両者の併用療法は単剤療法と比べてより腎保護的である可能性もわかってきました。

しかしながら、両者の併用療法において使用する薬剤の順番が腎保護に与える影響は不明でした。

そこで、塚本医師、小林医師らの研究グループはSGLT2-IとGLP1-RAを実際に併用した患者のリアルワールドデータを用いて、どちらの薬剤の先行グループが腎アウトカムを改善するかについて、傾向スコアマッチングとWin ratioいう解析手法を用いて検討を行いました。

結果は、腎複合アウトカムの発生率は 2 グループ間で差がありませんでした (GLP-1RA先行グループ 10%、SGLT2-I先行グループ 17%、オッズ比 1.80、95% 信頼区間 [CI] 0.85~4.26、p = 0.12)。

しかしながら、Win ratioを用いた解析ではGLP-1RA 先行グループの勝率は 1.83 (95% CI 1.71~1.95、p < 0.001) とSGLT2-I先行グループよりも有意に高く、GLP1-RAの先行投与のほうがより腎保護的である可能性が示されました。

本研究はSGLT2-IとGLP1-RAの併用療法における先行薬剤の違いがCKD患者の腎アウトカムに与える影響を検討した世界初の研究成果になります。

CKD患者数が世界的に増加している現代において、本研究成果は今後のCKD治療の進歩に大いに貢献することが期待されます。

論文情報

タイトル:Effect of preceding drug therapy on the renal and cardiovascular outcomes of combined sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor and glucagon-like peptide-1 receptor agonist treatment in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease.

著者 :RECAP study group, Tsukamoto S., Kobayashi K., Toyoda M., Kawanami D., Wakui H., Tamura K., et al.

掲載雑誌:Diabetes, Obesity and Metabolism

DOI: 10.1111/dom.15652

SGLT2-IとGLP1-RAはどちらも腎臓に保護的に作用することがこれまで報告されている薬剤です。

近年、両者の併用療法は単剤療法と比べてより腎保護的である可能性もわかってきました。

しかしながら、両者の併用療法において使用する薬剤の順番が腎保護に与える影響は不明でした。

そこで、塚本医師、小林医師らの研究グループはSGLT2-IとGLP1-RAを実際に併用した患者のリアルワールドデータを用いて、どちらの薬剤の先行グループが腎アウトカムを改善するかについて、傾向スコアマッチングとWin ratioいう解析手法を用いて検討を行いました。

結果は、腎複合アウトカムの発生率は 2 グループ間で差がありませんでした (GLP-1RA先行グループ 10%、SGLT2-I先行グループ 17%、オッズ比 1.80、95% 信頼区間 [CI] 0.85~4.26、p = 0.12)。

しかしながら、Win ratioを用いた解析ではGLP-1RA 先行グループの勝率は 1.83 (95% CI 1.71~1.95、p < 0.001) とSGLT2-I先行グループよりも有意に高く、GLP1-RAの先行投与のほうがより腎保護的である可能性が示されました。

本研究はSGLT2-IとGLP1-RAの併用療法における先行薬剤の違いがCKD患者の腎アウトカムに与える影響を検討した世界初の研究成果になります。

CKD患者数が世界的に増加している現代において、本研究成果は今後のCKD治療の進歩に大いに貢献することが期待されます。

論文情報

タイトル:Effect of preceding drug therapy on the renal and cardiovascular outcomes of combined sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor and glucagon-like peptide-1 receptor agonist treatment in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease.

著者 :RECAP study group, Tsukamoto S., Kobayashi K., Toyoda M., Kawanami D., Wakui H., Tamura K., et al.

掲載雑誌:Diabetes, Obesity and Metabolism

DOI: 10.1111/dom.15652

2024年(令和6年)6月1日付にて横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の田村功一主任教授が、横浜市立大学附属市民総合医療センター(YCU Medical Center)に新病院長として着任しました

2024.06.06

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の田村功一主任教授が、2024年(令和6年)6月1日付にて横浜市立大学附属市民総合医療センター(YCU Medical Center)に新病院長として着任しました。

田村功一新病院長の挨拶「YCU Medical Center: 先端医療の、その先へ」はこちらです。

Web site: https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/summary/greeting.html

田村功一新病院長の挨拶「YCU Medical Center: 先端医療の、その先へ」はこちらです。

Web site: https://www.yokohama-cu.ac.jp/urahp/summary/greeting.html

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の田村功一主任教授は、第61回欧州腎臓学会議・総会のシンポジウムにおいて当教室の研究グループGR(代表 涌井広道准教授)の研究成果を中心に招待講演を行いました

2024.05.31

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の田村功一主任教授は、欧州腎臓学会会長[European Renal Association (ERA) President]のChristoph Wanner教授からの要請に基づく日本腎臓学会からのAmbassador speakerとして、2024年5月23日-26日にストックホルム国際会議場(Stockholmsmässan)にて開催された第61回欧州腎臓学会議・総会のシンポジウム(The kidney and blood pressure)において当教室の研究グループGR(代表 涌井広道准教授)の研究成果を中心に、講演会場に多数お集まりいただきました学会参加者の前で招待講演を行いました。

Session ID S 6.3: The kidney and blood pressure

Topic: Hypertension & Diabetes

Session-Type: Symposium

Title of invited presentation: Potential approach for treatment of hypertension-cardiovascular-kidney comorbidity by receptor-binding molecule ATRAP.

第61回欧州腎臓学会議・総会(the 61st ERA Congress 2024 in Stockholm, Sweden):

https://www.era-online.org/events/stockholm-2024/

Session ID S 6.3: The kidney and blood pressure

Topic: Hypertension & Diabetes

Session-Type: Symposium

Title of invited presentation: Potential approach for treatment of hypertension-cardiovascular-kidney comorbidity by receptor-binding molecule ATRAP.

第61回欧州腎臓学会議・総会(the 61st ERA Congress 2024 in Stockholm, Sweden):

https://www.era-online.org/events/stockholm-2024/

国内で初めて承認された慢性腎臓病(CKD)治療薬(SGLT2阻害薬ダパグリフロジン)の費用対効果について、田村功一主任教授らが産学連携国際共同研究により報告 ~医療経営・政策の質向上に貢献する実務型研究プログラムの成果~

2024.05.30

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の田村功一主任教授らが産学連携国際共同研究により、慢性腎臓病(CKD)治療薬として国内初承認されたSGLT2阻害薬ダパグリフロジンの費用対効果が高いことを報告しました。

本研究は、田村功一主任教授が同学のYCU病院経営プログラム(現在のYCU医療経営・政策プログラム)および同大学院国際マネジメント研究科SIMBA(Social Innovation MBA)プログラムを修了し、それらの研究成果をもとに進められました。

本研究成果は、欧州腎臓学会誌「Clinical Kidney Journal」に掲載されました。

(2024年2月9日公開)。

詳細は本学ホームページでのトピックスをご覧ください。

横浜市立大学トピックス:

https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/news/2024/20240523tamurakoichi.html

掲載論文:

タイトル:Dapagliflozin in chronic kidney disease: cost-effectiveness beyond the DAPA-CKD trial

著者:Phil McEwan, Jason A Davis, Peter D Gabb, David C Wheeler, Peter Rossing, Glenn M Chertow, Ricardo Correa-Rotter, Kouichi Tamura, Salvatore Barone, Juan Jose Garcia Sanchez.

掲載雑誌:Clinical Kidney Journal. 2024 Feb 9;17(2):sfae025.

DOI : 10.1093/ckj/sfae025 https://doi.org/10.1093/ckj/sfae025

本研究は、田村功一主任教授が同学のYCU病院経営プログラム(現在のYCU医療経営・政策プログラム)および同大学院国際マネジメント研究科SIMBA(Social Innovation MBA)プログラムを修了し、それらの研究成果をもとに進められました。

本研究成果は、欧州腎臓学会誌「Clinical Kidney Journal」に掲載されました。

(2024年2月9日公開)。

詳細は本学ホームページでのトピックスをご覧ください。

横浜市立大学トピックス:

https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/news/2024/20240523tamurakoichi.html

掲載論文:

タイトル:Dapagliflozin in chronic kidney disease: cost-effectiveness beyond the DAPA-CKD trial

著者:Phil McEwan, Jason A Davis, Peter D Gabb, David C Wheeler, Peter Rossing, Glenn M Chertow, Ricardo Correa-Rotter, Kouichi Tamura, Salvatore Barone, Juan Jose Garcia Sanchez.

掲載雑誌:Clinical Kidney Journal. 2024 Feb 9;17(2):sfae025.

DOI : 10.1093/ckj/sfae025 https://doi.org/10.1093/ckj/sfae025

保存期腎不全教育としての減塩が腹膜透析継続率に寄与することを発表

2024.05.29

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の小林竜助教、田村功一主任教授、日本赤十字社医療センター腎臓内科 衣笠哲史先生、石橋由孝部長らは、日本赤十字社医療センターでの腹膜透析導入患者を対象に、保存期腎不全教育としての「減塩」がPD technique survivalに寄与するかを保存期の推定食塩摂取量を指標とし過去起点コホート研究で評価を行いました。

減塩遵守群(保存期の推定食塩摂取量<6g/日)では、過剰食塩摂取群(保存期の推定食塩摂取群≧6.0g)と比較して、PD継続率が有意に高いことが示されました(p=0.019)。

本研究で、保存期腎不全教育及び減塩の意義が再認識され、新たなエビデンスが創出されました。

本研究成果は、「Therapeutic Apheresis and Dialysis」誌に掲載されました(日本時間2024年5月23日)

論文情報

タイトル:Impact of compliance with salt management guidelines before dialysis introduction on peritoneal dialysis technique survival: The importance of pre-dialysis care and education

著者:Ryu Kobayashi, Satoshi Kinugasa, Daisuke Kamano, Rena Sumura, Hirotoshi Kakiwaki, Tatsuya Haze, Keisuke Ono, Mai Yanagi, Kouichi Tamura, Yoshitaka Ishibashi

減塩遵守群(保存期の推定食塩摂取量<6g/日)では、過剰食塩摂取群(保存期の推定食塩摂取群≧6.0g)と比較して、PD継続率が有意に高いことが示されました(p=0.019)。

本研究で、保存期腎不全教育及び減塩の意義が再認識され、新たなエビデンスが創出されました。

本研究成果は、「Therapeutic Apheresis and Dialysis」誌に掲載されました(日本時間2024年5月23日)

論文情報

タイトル:Impact of compliance with salt management guidelines before dialysis introduction on peritoneal dialysis technique survival: The importance of pre-dialysis care and education

著者:Ryu Kobayashi, Satoshi Kinugasa, Daisuke Kamano, Rena Sumura, Hirotoshi Kakiwaki, Tatsuya Haze, Keisuke Ono, Mai Yanagi, Kouichi Tamura, Yoshitaka Ishibashi

SGLT2阻害薬治療早期の一時的な腎機能低下に影響を与える因子と腎予後との関連性を発表―日本腎臓学会の大規模データベースJ-CKD-DB-Exにより新たなエビデンスを創出―

2024.05.22

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学の金岡知彦診療講師、涌井広道准教授、田村功一主任教授、川崎医科大学高齢者医療センター 柏原直樹病院長、同学腎臓・高血圧内科学教室 長洲一准教授、順天堂大学大学院医学研究科総合診療科学 矢野裕一朗教授らの国内の複数の大学病院からなる研究グループは、慢性腎臓病患者包括的縦断データベース(Japan Chronic Kidney Disease Database: J-CKD-DB-Ex)を活用して、SGLT2阻害薬投与開始後の腎機能(GFR、糸球体濾過量)の初期低下(イニシャルドロップ/イニシャルディップ)に影響を与える因子を明らかにし、その腎予後との関連性を調べました。

この大規模データベース研究により、腎臓病のリアルワールドデータ(医療現場の臨床情報)における新たなエビデンスが創出されました。

本研究成果は、「Diabetes, Obesity and Metabolism」誌に掲載されました(日本時間2024年5月9日)

プレスリリース:https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/news/2024/20240522wakuihiromichi.html

記者発表資料:20240522wakuihiromichi.pdf (yokohama-cu.ac.jp)

論文情報

タイトル: Factors affecting the sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors-related initial decline in glomerular filtration rate and its possible effect on kidney outcome in chronic kidney disease with type 2 diabetes: the Japan Chronic Kidney Disease Database

著者:Tomohiko Kanaoka, Hiromichi Wakui, Yuichiro Yano, Hajime Nagasu ,Hiroshi Kanegae, Masaomi Nangaku, Yosuke Hirakawa, Naoki Nakagawa, Jun Wada, Kazuhiko Tsuruya, Toshiaki Nakano, Shoichi Maruyama, Takashi Wada, Masaaki Konishi, Takanori Nagahiro, Kunihiro Yamagata, Ichiei Narita, Motoko Yanagita, Yoshio Terada, Shinichi Araki, Masanori Emoto, Hirokazu Okada, Yoshitaka Isaka, Yusuke Suzuki, Takashi Yokoo, Hiromi Kataoka, Eiichiro Kanda, Naoki Kashihara, Kouichi Tamura

掲載雑誌: Diabetes, Obesity and Metabolism

DOI:10.1111/dom.15611

この大規模データベース研究により、腎臓病のリアルワールドデータ(医療現場の臨床情報)における新たなエビデンスが創出されました。

本研究成果は、「Diabetes, Obesity and Metabolism」誌に掲載されました(日本時間2024年5月9日)

プレスリリース:https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/news/2024/20240522wakuihiromichi.html

記者発表資料:20240522wakuihiromichi.pdf (yokohama-cu.ac.jp)

論文情報

タイトル: Factors affecting the sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors-related initial decline in glomerular filtration rate and its possible effect on kidney outcome in chronic kidney disease with type 2 diabetes: the Japan Chronic Kidney Disease Database

著者:Tomohiko Kanaoka, Hiromichi Wakui, Yuichiro Yano, Hajime Nagasu ,Hiroshi Kanegae, Masaomi Nangaku, Yosuke Hirakawa, Naoki Nakagawa, Jun Wada, Kazuhiko Tsuruya, Toshiaki Nakano, Shoichi Maruyama, Takashi Wada, Masaaki Konishi, Takanori Nagahiro, Kunihiro Yamagata, Ichiei Narita, Motoko Yanagita, Yoshio Terada, Shinichi Araki, Masanori Emoto, Hirokazu Okada, Yoshitaka Isaka, Yusuke Suzuki, Takashi Yokoo, Hiromi Kataoka, Eiichiro Kanda, Naoki Kashihara, Kouichi Tamura

掲載雑誌: Diabetes, Obesity and Metabolism

DOI:10.1111/dom.15611

第106回神奈川腎研究会総会・研究集会(大会長:田村功一主任教授)が2024年5月18日(日)に神奈川県総合医療会館7階ホールにて開催されました。

2024.05.21

2024年5月18日(日)神奈川県総合医療会館7階ホールにおきまして、第106回神奈川腎研究会総会・研究集会が開催されました。

藤沢市民病院腎臓内科 酒井政司先生、望星関内クリニック常田康夫先生世話人のもと盛会のうちに無事終了致しました。

参加者は117名(会場参加 86名)と過去最大の参加人人数となりました。

当教室からは、藤沢市民病院腎臓内科 赤星志織医師が優秀演題賞を受賞しました。

赤星 志織

演題名「微小変化型ネフローゼ症候群(MCNS)に内臓播種性水痘を発症した一剖検例」

おめでとうございます!

優秀演題賞受賞者を囲んで

田村会長(一番左)、酒井先生(左から2番目)、常田先生(左から3番目)、赤星先生(左から6番目)、乳原先生(一番右)

藤沢市民病院腎臓内科 酒井政司先生、望星関内クリニック常田康夫先生世話人のもと盛会のうちに無事終了致しました。

参加者は117名(会場参加 86名)と過去最大の参加人人数となりました。

当教室からは、藤沢市民病院腎臓内科 赤星志織医師が優秀演題賞を受賞しました。

赤星 志織

演題名「微小変化型ネフローゼ症候群(MCNS)に内臓播種性水痘を発症した一剖検例」

おめでとうございます!

優秀演題賞受賞者を囲んで

田村会長(一番左)、酒井先生(左から2番目)、常田先生(左から3番目)、赤星先生(左から6番目)、乳原先生(一番右)

第106回神奈川腎研究会総会・研究集会(当番世話人 藤沢市民病院 酒井政司先生、望星関内クリニック 常田康夫先生)を2024年5月18日(土)午後12時30分から開催します

2024.04.26

第106回神奈川腎研究会総会・研究集会のお知らせ

皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

第106回神奈川腎研究会総会・研究集会を藤沢市民病院 酒井政司先生、望星関内クリニック 常田康夫先生 当番世話人のもと下記の要領で開催させて頂きます。

医師はもちろん看護師・臨床工学士さらには栄養士・薬剤師・腎臓病療養指導士などの皆さんにもご案内頂き多くの皆様のご来場をお待ちしております。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

記

日時:2024年5月18日(土)

総会)午後12時30分~12時55分 研究会)13時~17時30分(予定)

場所:神奈川県総合医療会館 7階ホール

TEL:045-241-7000

住所:横浜市中区富士見町3-1

JR関内駅より 徒歩10分/地下鉄伊勢佐木長者町より 徒歩3分

特別講演テーマ:

「これからの高齢化社会と透析医療の未来」

講師: 埼玉医科大学医学部 総合診療内科 教授 中元 秀友先生

一般演題発表(16演題):

一般演題のテーマは、保存期〜透析・移植期にわたって腎疾患に関する内容

(一般演題のうち高評価演題に対しては、優秀演題賞が授与されます)

上記画像をクリックすると、別画面にPDFファイルが表示されます。

お問合せ先:

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3−9

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学 神奈川腎研究会事務局

事務局メールアドレス:

もしくは、研究会事務局担当:小林 竜

Tel:045-787-2635(直通)

Fax:045-701-3738

神奈川腎研究会ホームページ: https://kanagawajin-kenkyukai.com/

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

なお、第102回神奈川腎研究会総会・研究集会からは、田村 功一が第8代神奈川腎研究会会長を務めております。

今後ともご指導いただきたく、どうぞよろしくお願いします。

2024年4月吉日

神奈川腎研究会(第8代)会長 田村 功一

神奈川腎研究会(第8代)会長 田村 功一

4月から、新しいスタッフが着任しました!

2024.04.25

4月になり、横浜市立大学附属病院にも新しいスタッフの先生方が着任されました。

先生方から、メッセージをいただいたので掲載いたします。

職場が変わり不慣れなこともあると思いますが、1年間宜しくお願いします。

□指導診療医

野崎 有沙 卒業年度:2015年卒

一言:入局後、市中病院勤務を経て今年度から福浦で勤務させていただくことになりました。

学生の方や研修医の先生が多くいる環境にはまだ慣れませんが、いろいろな面で貢献できるよう頑張ります。

どうぞ宜しくお願い致します。

川田 貴章 卒業年度:2011年卒

一言:患者さまとご家族の幸せ、医療を通じた社会課題の解決を目指します。

□専攻医

齊藤 孝宏 卒業年度:2020年卒

一言:はじめまして。

横浜市立大学 腎臓・高血圧内科に所属しております、齊藤 孝宏と申します。

腎機能障害でお困りの方や透析患者さんのために精一杯頑張らせていただきます。

よろしくお願いいたします。

藤村 実穂 卒業年度:2020年卒

一言:この度、市中病院や市大センター病院での勤務を経て勤務することになりました。

腎臓疾患、透析、高血圧などの多岐にわたる診療を通して、総合的に診られる内科医を目指して精進していく所存です。

小林 大河 卒業年度:2022年卒

一言:今年度より、横浜市立大学腎臓・高血圧内科で働かせていただきます。

神奈川県の医療に貢献できるように、精一杯頑張っていく所存です。

よろしくお願いいたします。

先生方から、メッセージをいただいたので掲載いたします。

職場が変わり不慣れなこともあると思いますが、1年間宜しくお願いします。

□指導診療医

野崎 有沙 卒業年度:2015年卒

一言:入局後、市中病院勤務を経て今年度から福浦で勤務させていただくことになりました。

学生の方や研修医の先生が多くいる環境にはまだ慣れませんが、いろいろな面で貢献できるよう頑張ります。

どうぞ宜しくお願い致します。

川田 貴章 卒業年度:2011年卒

一言:患者さまとご家族の幸せ、医療を通じた社会課題の解決を目指します。

□専攻医

齊藤 孝宏 卒業年度:2020年卒

一言:はじめまして。

横浜市立大学 腎臓・高血圧内科に所属しております、齊藤 孝宏と申します。

腎機能障害でお困りの方や透析患者さんのために精一杯頑張らせていただきます。

よろしくお願いいたします。

藤村 実穂 卒業年度:2020年卒

一言:この度、市中病院や市大センター病院での勤務を経て勤務することになりました。

腎臓疾患、透析、高血圧などの多岐にわたる診療を通して、総合的に診られる内科医を目指して精進していく所存です。

小林 大河 卒業年度:2022年卒

一言:今年度より、横浜市立大学腎臓・高血圧内科で働かせていただきます。

神奈川県の医療に貢献できるように、精一杯頑張っていく所存です。

よろしくお願いいたします。

横浜国立大学新湘南共創キャンパスにおいてJST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)「“健歩快働’'をまちごと科学するイノベーティブ新湘南共創拠点」の全体会議が開催され、副プロジェクトリーダーの田村功一主任教授が出席しました

2024.04.19

横浜国立大学 総合学術高等研究院 次世代ヘルステクノロジー研究センターの下野誠通センター長をプロジェクトリーダー(PL)として、大学等、自治体、企業等が連携する研究グループが推進中のJST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)の地域共創分野(育成型)に、同大学 総合学術高等研究院 次世代ヘルステクノロジー研究センターの副センター長(客員教授)を務める田村功一主任教授は、このJST COI-NEXT研究事業に副PLとして参画しています。

2024年4月17日には、横浜国立大学が湘南ヘルスイノベーションパーク (湘南アイパーク)にあらたに設置した同大学新湘南共創キャンパスにおいて、共創の場形成支援プログラム「“健歩快働’'をまちごと科学するイノベーティブ新湘南共創拠点」の全体会議が開催され、田村主任教授も副PLとして出席しました。

写真1:湘南アイパーク外観

写真2:横浜国立大学新湘南共創キャンパス入口

写真3:挨拶をされる梅原 出 横浜国立大学学長(左)と司会の下野PL(右)

(参考)

・JST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)地域共創分野の育成型に採択されました(横浜国立大学リリース): https://www.ynu.ac.jp/hus/koho/30902/detail.html

・JST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)地域共創分野の育成型に採択されました(横浜市立大学リリース): https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2023/202311coi-next_tamura.html

・湘南ヘルスイノベーションパーク (湘南アイパーク): https://www.shonan-ipark.com/

・地域連携による新たなイノベーション創出を目指し横浜国立大学が新湘南共創キャンパスを設置(横浜国立大学リリース): https://www.ynu.ac.jp/hus/koho/30983/34_30983_1_1_231201065105.pdf

2024年4月17日には、横浜国立大学が湘南ヘルスイノベーションパーク (湘南アイパーク)にあらたに設置した同大学新湘南共創キャンパスにおいて、共創の場形成支援プログラム「“健歩快働’'をまちごと科学するイノベーティブ新湘南共創拠点」の全体会議が開催され、田村主任教授も副PLとして出席しました。

写真1:湘南アイパーク外観

写真2:横浜国立大学新湘南共創キャンパス入口

写真3:挨拶をされる梅原 出 横浜国立大学学長(左)と司会の下野PL(右)

(参考)

・JST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)地域共創分野の育成型に採択されました(横浜国立大学リリース): https://www.ynu.ac.jp/hus/koho/30902/detail.html

・JST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)地域共創分野の育成型に採択されました(横浜市立大学リリース): https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2023/202311coi-next_tamura.html

・湘南ヘルスイノベーションパーク (湘南アイパーク): https://www.shonan-ipark.com/

・地域連携による新たなイノベーション創出を目指し横浜国立大学が新湘南共創キャンパスを設置(横浜国立大学リリース): https://www.ynu.ac.jp/hus/koho/30983/34_30983_1_1_231201065105.pdf

済生会横浜市南部病院 腎臓高血圧内科(岩本彩雄部長)の長山尚平医師、川井有紀医師らは、抗菌薬関連脳症を呈した透析患者の治療経過について日本透析医学会雑誌に報告しました

2024.04.18

セフトリアキソンは臨床で広く用いられる抗菌薬ですが、抗菌薬関連脳症のリスクについてはあまり知られていません。

本症例の報告は、抗菌薬を使用する全ての医師にとって非常に有意義なものになると考えられます。

掲載論文情報:

著者 長山尚平,田代 渉,川井有紀,國井綾奈,馬場健寿,川﨑敬子,古宮士朗,湯藤 潤,松元一明,岩本彩雄,田村功一

論文タイトル セフトリアキソンによる抗菌薬関連脳症への血液透析および血漿交換の有効性を検討した急速進行性糸球体腎炎による急性腎障害の1例

掲載誌 日本透析医学会雑誌 2024 年 57 巻 2 号 p. 93-98

DOI: https://doi.org/10.4009/jsdt.57.93

本症例の報告は、抗菌薬を使用する全ての医師にとって非常に有意義なものになると考えられます。

掲載論文情報:

著者 長山尚平,田代 渉,川井有紀,國井綾奈,馬場健寿,川﨑敬子,古宮士朗,湯藤 潤,松元一明,岩本彩雄,田村功一

論文タイトル セフトリアキソンによる抗菌薬関連脳症への血液透析および血漿交換の有効性を検討した急速進行性糸球体腎炎による急性腎障害の1例

掲載誌 日本透析医学会雑誌 2024 年 57 巻 2 号 p. 93-98

DOI: https://doi.org/10.4009/jsdt.57.93

田村功一主任教授がラジオNIKKEI第1での番組の「ドクターサロン」(毎週火曜日・木曜日 23:00~23:15放送)に出演し、4月25日木曜日放送回において『降圧治療の予後改善効果』について解説します

2024.04.12

ラジオNIKKEI第1の番組「ドクターサロン」(毎週火曜日・木曜日 23:00~23:15放送)は、全国の臨床医の方々にむけた医学情報番組です。

臨床医からよせられた質問に、各分野の専門医が解説する番組で、医学の話題をサロンで語るようなコンセプトで番組が展開されます。

今回、田村功一主任教授が、4月25日木曜日放送回(23:00~23:15放送)において、『降圧治療の予後改善効果』について解説し、降圧治療が生命予後に及ぼす改善効果を含めて説明しますので、是非お聴きください。

ラジオNIKKEI ドクターサロン ウエブサイト:

https://www.radionikkei.jp/dr_salon/

臨床医からよせられた質問に、各分野の専門医が解説する番組で、医学の話題をサロンで語るようなコンセプトで番組が展開されます。

今回、田村功一主任教授が、4月25日木曜日放送回(23:00~23:15放送)において、『降圧治療の予後改善効果』について解説し、降圧治療が生命予後に及ぼす改善効果を含めて説明しますので、是非お聴きください。

ラジオNIKKEI ドクターサロン ウエブサイト:

https://www.radionikkei.jp/dr_salon/

循環器・腎臓・高血圧内科学の石賀浩平医師と小林竜助教らは、免疫チェックポイント阻害薬投与後に2回に及ぶ急性腎障害を呈した症例を論文報告し、CEN Case Reportsに掲載されました

2024.04.11

循環器・腎臓・高血圧内科学の石賀浩平医師(大学院生)と小林竜助教らは、免疫チェックポイント阻害薬投与後に2回に及ぶ急性腎障害を呈した症例を論文報告し、CEN Case Reportsに掲載されました。

免疫チェックポイント阻害薬の使用頻度は増加の一途をたどっており、本症例のような急性腎障害をきたす症例はさらなる増加が予想されます。

本症例の報告は、腎臓内科医にとっておおきな意義があるものと考えられます。

石賀先生、初First Authorおめでとうございます!

論文情報

Ishiga K., Kobayashi R., et.al. Two acute kidney injury episodes after ICI therapy: a case report.

CEN Case Rep. 2024 Mar 7.

https://link.springer.com/article/10.1007/s13730-024-00855-5

免疫チェックポイント阻害薬の使用頻度は増加の一途をたどっており、本症例のような急性腎障害をきたす症例はさらなる増加が予想されます。

本症例の報告は、腎臓内科医にとっておおきな意義があるものと考えられます。

石賀先生、初First Authorおめでとうございます!

論文情報

Ishiga K., Kobayashi R., et.al. Two acute kidney injury episodes after ICI therapy: a case report.

CEN Case Rep. 2024 Mar 7.

https://link.springer.com/article/10.1007/s13730-024-00855-5

田村功一主任教授が日本腎臓学会からの作成班員として参加した「日本循環器学会:2023年改訂版 冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン」の英語版が刊行

2024.04.04

日本循環器学会:2023年改訂版 冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン』は、日本循環器学会、日本栄養・食糧学会、日本小児循環器学会、日本女性医学学会、日本腎臓学会、日本心臓病学会、日本心臓リハビリテーション学会、日本高血圧学会、日本糖尿病学会、日本動脈硬化学会、日本老年医学会の全11学会の参加・協力のもと、これまでの『日本循環器学会:虚血性心疾患の一次予防GL(2012年改訂版)』を引き継ぐ形で作成されました。

今回の改定では、一次予防の特徴を踏まえ「冠動脈疾患とその危険因子(高血圧、脂質、糖尿病、慢性腎臓病など)の診療に関わるすべての医療者をはじめ、産業分野や地域保健の担当者も使用することを想定して作成されました。

この「2023年改訂版 冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン」の英語版が公開されました。

『日本循環器学会:2023年改訂版冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン(英語版)』:

JCS 2023 Guideline on the Primary Prevention of Coronary Artery Disease.

Fujiyoshi A, Kohsaka S, Hata J, Hara M, Kai H, Masuda D, Miyamatsu N, Nishio Y, Ogura M, Sata M, Sekiguchi K, Takeya Y, Tamura K, Wakatsuki A, Yoshida H, Fujioka Y, Fukazawa R, Hamada O, Higashiyama A, Kabayama M, Kanaoka K, Kawaguchi K, Kosaka S, Kunimura A, Miyazaki A, Nii M, Sawano M, Terauchi M, Yagi S, Akasaka T, Minamino T, Miura K, Node K; Japanese Circulation Society Joint Working Group.

Circ J. 2024 Mar 13. doi: 10.1253/circj.CJ-23-0285. Online ahead of print. PMID: 38479862

今回の改定では、一次予防の特徴を踏まえ「冠動脈疾患とその危険因子(高血圧、脂質、糖尿病、慢性腎臓病など)の診療に関わるすべての医療者をはじめ、産業分野や地域保健の担当者も使用することを想定して作成されました。

この「2023年改訂版 冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン」の英語版が公開されました。

『日本循環器学会:2023年改訂版冠動脈疾患の一次予防に関する診療ガイドライン(英語版)』:

JCS 2023 Guideline on the Primary Prevention of Coronary Artery Disease.

Fujiyoshi A, Kohsaka S, Hata J, Hara M, Kai H, Masuda D, Miyamatsu N, Nishio Y, Ogura M, Sata M, Sekiguchi K, Takeya Y, Tamura K, Wakatsuki A, Yoshida H, Fujioka Y, Fukazawa R, Hamada O, Higashiyama A, Kabayama M, Kanaoka K, Kawaguchi K, Kosaka S, Kunimura A, Miyazaki A, Nii M, Sawano M, Terauchi M, Yagi S, Akasaka T, Minamino T, Miura K, Node K; Japanese Circulation Society Joint Working Group.

Circ J. 2024 Mar 13. doi: 10.1253/circj.CJ-23-0285. Online ahead of print. PMID: 38479862

循環器・腎臓・高血圧内科学 田村功一 主任教授が、2024年4月1日付にて横浜市立大学附属市民総合医療センター 副病院長 兼務となりました

2024.04.01

この度、循環器・腎臓・高血圧内科学 田村功一 主任教授が、2024年4月1日付に横浜市立大学附属市民総合医療センター 副病院長 兼務となりました。

したがいまして、今後は、『ONE for TWO, and TWO for ONE』のスピリットにて、横浜市立大学附属2病院の診療に直接かかわることになりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

したがいまして、今後は、『ONE for TWO, and TWO for ONE』のスピリットにて、横浜市立大学附属2病院の診療に直接かかわることになりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

令和6年4月1日

田村 功一

Kouichi TAMURA, MD, PhD, MBA, FACP, FAHA, ISHF, FJSIM, FJSH, FJCC, FJCS

公立大学法人 横浜市立大学 医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 主任教授

公立大学法人 横浜市立大学大学院医学研究科 病態制御内科学 大学院教授

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 副病院長(2024年4月1日-5月31日)

公立大学法人 横浜市立大学附属病院 腎臓・高血圧内科 部長

国立大学法人 横浜国立大学 総合学術高等研究院(IMS)-次世代ヘルステクノロジー研究センター

副センター長・IMS客員教授

医学博士(PhD), 経営学修士(MBA), 診療情報管理士 (HIM)

田村 功一

Kouichi TAMURA, MD, PhD, MBA, FACP, FAHA, ISHF, FJSIM, FJSH, FJCC, FJCS

公立大学法人 横浜市立大学 医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 主任教授

公立大学法人 横浜市立大学大学院医学研究科 病態制御内科学 大学院教授

公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 副病院長(2024年4月1日-5月31日)

公立大学法人 横浜市立大学附属病院 腎臓・高血圧内科 部長

国立大学法人 横浜国立大学 総合学術高等研究院(IMS)-次世代ヘルステクノロジー研究センター

副センター長・IMS客員教授

医学博士(PhD), 経営学修士(MBA), 診療情報管理士 (HIM)

大学院生の塚本俊一郎医師が2023年度YCU Student Awardを受賞しました!

2024.03.29

循環器・腎臓・高血圧内科学 / 病態制御内科学教室 大学院生の塚本俊一郎医師が2023年度 YCU Student Awardを受賞しました!

YCU Student Awardとはさまざまな分野(学術研究・スポーツ・文化・芸術・社会活動・地域貢献活動等)で活躍し、本学の名誉を高め、あるいは学内の士気を高めた学生個人または団体を表彰する制度です。

3月15日に表彰式が行われ、受賞者には表彰状と副賞が授与されました。

大学HPには受賞コメントも掲載されています。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/campuslife/StudentsYear/studentaward2023houkoku.html

医学研究科 博士課程 4年

塚本俊一郎 大学院生

3月15日に表彰式が行われ、受賞者には表彰状と副賞が授与されました。

大学HPには受賞コメントも掲載されています。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/campuslife/StudentsYear/studentaward2023houkoku.html

医学研究科 博士課程 4年

塚本俊一郎 大学院生

第14回日本腎臓リハビリテーション学会学術総会が2024年3月16日(土)・17日(日)に朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開催されました

2023.03.17

第14回日本腎臓リハビリテーション学会学術総会(大会長:新潟大学大学院 医歯学総合研究科 腎・膠原病内科 教授 成田一衛先生)が2024年3月16日(土)・17日(日)に朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開催されました。

横浜市立大学循環器・腎臓・高血圧内科学教室(腎臓・高血圧内科)からは、小林竜助教が、座長として参加されました。

医師、看護師、理学療法士など様々な職種が参加されており、会場では活発な議論が行われとても盛況でした。

座長

小林 竜 一般口演演題「透析療法」

なお、2025年3月15日(土)・16日(日)には、横浜市立大学医学部客員教授でもある湘南鎌倉総合病院 小林修三院長を大会長として, 第15回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会がパシフィコ横浜にて開催される予定です。

横浜市立大学循環器・腎臓・高血圧内科学教室(腎臓・高血圧内科)からは、小林竜助教が、座長として参加されました。

医師、看護師、理学療法士など様々な職種が参加されており、会場では活発な議論が行われとても盛況でした。

座長

小林 竜 一般口演演題「透析療法」

なお、2025年3月15日(土)・16日(日)には、横浜市立大学医学部客員教授でもある湘南鎌倉総合病院 小林修三院長を大会長として, 第15回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会がパシフィコ横浜にて開催される予定です。

横浜市立大学附属病院が立ち上げた「横浜慢性腎臓病(CKD)対策協議会」が、2024年3月9日(土)~17日(日)に、「世界腎臓デー」を記念する展示イベントを実施し、田村功一主任教授等が参加します

2024.03.08

行政と連携した体制による『ヘルスデータ駆動型のCKD診療連携モデル』をテーマとして横浜市立大学附属病院が立ち上げた「横浜慢性腎臓病(CKD)対策協議会*1」が、2024年3月9日(土)~17日(日)に、「世界腎臓デー」*2 を記念する展示イベントを実施し、当教室からは田村功一主任教授、小林 竜助教等が参加します。

このイベントは、横浜市庁舎2階のプレゼンテーションスペースで、来庁者や横浜市職員への慢性腎臓病(CKD)の早期発見・早期治療の啓発を目的に実施され、3月14日(木)には、田村功一主任教授、小林 竜助教等が腎機能の簡易測定や相談等を行います。

展示会場イメージ

※展示内容は今回のものと異なります。

1.展示イベントの概要

【日 時】2024年3月9日(土)~ 3月17日(日)(9:00 ~ 20:00)

【場 所】横浜市役所市庁舎2階 プレゼンテーションスペース

(横浜市中区本町6丁目50番地の10)

【展示内容】慢性腎臓病(CKD)の早期発見・予防方法や治療等についての展示

(タペストリ、パネル、動画)

2.参加型イベントの概要 『自分の腎機能を調べてみよう』

【日 時】2024年3月14日(木) ※「世界腎臓デー」当日

① 午前の回 10時~11時 ②午後の回 14時~15時 (各回先着10名:当日受付)

※終了時刻は変更になる場合があります。

【実施内容】

・簡易測定

その場で簡単な血液検査をして「血清クレアチニン値」「eGFR値」を測定し、自分の腎機能を調べることができます。

《ご注意》検査には、指先への穿刺が必要になります。

あらかじめご了承ください。

・相談コーナー

医師と保健師が、腎臓に関する相談をお受けします。

詳細は、下記URLよりご確認ください(横浜市立大学プレスリリース)。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2023/20240308CKD.html

このイベントは、横浜市庁舎2階のプレゼンテーションスペースで、来庁者や横浜市職員への慢性腎臓病(CKD)の早期発見・早期治療の啓発を目的に実施され、3月14日(木)には、田村功一主任教授、小林 竜助教等が腎機能の簡易測定や相談等を行います。

展示会場イメージ

※展示内容は今回のものと異なります。

1.展示イベントの概要

【日 時】2024年3月9日(土)~ 3月17日(日)(9:00 ~ 20:00)

【場 所】横浜市役所市庁舎2階 プレゼンテーションスペース

(横浜市中区本町6丁目50番地の10)

【展示内容】慢性腎臓病(CKD)の早期発見・予防方法や治療等についての展示

(タペストリ、パネル、動画)

2.参加型イベントの概要 『自分の腎機能を調べてみよう』

【日 時】2024年3月14日(木) ※「世界腎臓デー」当日

① 午前の回 10時~11時 ②午後の回 14時~15時 (各回先着10名:当日受付)

※終了時刻は変更になる場合があります。

【実施内容】

・簡易測定

その場で簡単な血液検査をして「血清クレアチニン値」「eGFR値」を測定し、自分の腎機能を調べることができます。

《ご注意》検査には、指先への穿刺が必要になります。

あらかじめご了承ください。

・相談コーナー

医師と保健師が、腎臓に関する相談をお受けします。

詳細は、下記URLよりご確認ください(横浜市立大学プレスリリース)。

https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2023/20240308CKD.html

小豆島健護助教が2024 Angiotensin Gordon Research Conferenceで招請講演を行いました!

2023.03.05

2024年2月25日~3月1日にAngiotensin Gordon Research Conference(2024 Angiotensin GRC)がピサ(イタリア)で開催され、小豆島健護助教が招請講演を行いました。

Angiotensin GRCは、レニン・アンジオテンシン系の研究領域における世界最高峰の国際学術会議であり、最先端の未発表研究を通じて科学の最前線を前進させることに重点が置かれています。

カンファレンスには、世界中の機関や組織から様々な講演者やディスカッションリーダーが参加し、この分野の最新の研究成果につき徹底的に議論が交わされます。

小豆島健護助教は、当教室の田口慎也大学院生、涌井広道准教授、田村功一主任教授らと行っている、「血圧制御における皮膚組織レニン・アンジオテンシン系の意義」に関する研究内容に関して招請講演を行い、会場ではその新規性・重要性が高く評価され、白熱した議論が交わされました。

関連リンク

2024 Angiotensin Gordon Research Conference

WEB: https://www.grc.org/angiotensin-conference/2024/

写真:講演を行う小豆島健護助教

Angiotensin GRCは、レニン・アンジオテンシン系の研究領域における世界最高峰の国際学術会議であり、最先端の未発表研究を通じて科学の最前線を前進させることに重点が置かれています。

カンファレンスには、世界中の機関や組織から様々な講演者やディスカッションリーダーが参加し、この分野の最新の研究成果につき徹底的に議論が交わされます。

小豆島健護助教は、当教室の田口慎也大学院生、涌井広道准教授、田村功一主任教授らと行っている、「血圧制御における皮膚組織レニン・アンジオテンシン系の意義」に関する研究内容に関して招請講演を行い、会場ではその新規性・重要性が高く評価され、白熱した議論が交わされました。

関連リンク

2024 Angiotensin Gordon Research Conference

WEB: https://www.grc.org/angiotensin-conference/2024/

写真:講演を行う小豆島健護助教

横浜市立大学附属病院の地域医療機関向け広報誌With対談記事として、横浜市立大学附属病院 後藤隆久 病院長×田村功一 副病院長 の対談記事が掲載されました!

2024.03.05

横浜市立大学附属病院の地域医療機関向け広報誌With対談記事として、横浜市立大学附属病院 後藤隆久 病院長×田村功一 副病院長 の対談記事が掲載されました!

横浜市立大学附属病院が目指す地域医療連携とは:

地域の先生方との信頼関係を軸に、よりよい地域医療の体制を築いていきたい。

後藤隆久 附属病院 病院長から:

地域の先生方との信頼関係を育むことが、地域医療の基盤であると考えています。

横浜市立大学附属病院に赴任し、地域とのつながりを強化しようとしていた矢先に新型コロナウイルスが発生しました。

コロナ禍では、稼働できる病床が平時の3分の2程度にまで減少する時期もあり、ご紹介いただいた患者さんをお断りせざるを得ず、近隣の医療機関の皆さまにも大変なご不便をおかけしました。

2023年の5月にコロナが5類に分類され、積極的な紹介患者さんの受け入れが可能になりました。

これを受けて、今後は一層力を注いで地域医療連携を推進していきたいと考えています。

田村功一 附属病院 副病院長・患者サポートセンター長から:

当院の地域医療連携は、国内でも先進的な取り組みをされている佐久総合医療センター様を参考にさせて頂いており、実際に視察にも赴きました。

当院において取り入れられる仕組みは積極的に取り入れるようにしてきました。

患者サポートセンターを立ち上げもその中の一例です。

これまで別々となっていた入退院支援部門と医療相談部門の統合したことにより、PFM(Patient Flow Management)の向上にも繋がったと感じていますし、今後も患者サポートセンターが中心となり、より良い地域医療連携の体制構築に尽力していきたいと思っています。

後藤病院長(右)と田村副病院長(左)

詳細は、下記URLよりご確認ください。 https://press.medigle.jp/doctor-interview/49.html

横浜市立大学附属病院が目指す地域医療連携とは:

地域の先生方との信頼関係を軸に、よりよい地域医療の体制を築いていきたい。

後藤隆久 附属病院 病院長から:

地域の先生方との信頼関係を育むことが、地域医療の基盤であると考えています。

横浜市立大学附属病院に赴任し、地域とのつながりを強化しようとしていた矢先に新型コロナウイルスが発生しました。

コロナ禍では、稼働できる病床が平時の3分の2程度にまで減少する時期もあり、ご紹介いただいた患者さんをお断りせざるを得ず、近隣の医療機関の皆さまにも大変なご不便をおかけしました。

2023年の5月にコロナが5類に分類され、積極的な紹介患者さんの受け入れが可能になりました。

これを受けて、今後は一層力を注いで地域医療連携を推進していきたいと考えています。

田村功一 附属病院 副病院長・患者サポートセンター長から:

当院の地域医療連携は、国内でも先進的な取り組みをされている佐久総合医療センター様を参考にさせて頂いており、実際に視察にも赴きました。

当院において取り入れられる仕組みは積極的に取り入れるようにしてきました。

患者サポートセンターを立ち上げもその中の一例です。

これまで別々となっていた入退院支援部門と医療相談部門の統合したことにより、PFM(Patient Flow Management)の向上にも繋がったと感じていますし、今後も患者サポートセンターが中心となり、より良い地域医療連携の体制構築に尽力していきたいと思っています。

後藤病院長(右)と田村副病院長(左)

詳細は、下記URLよりご確認ください。 https://press.medigle.jp/doctor-interview/49.html

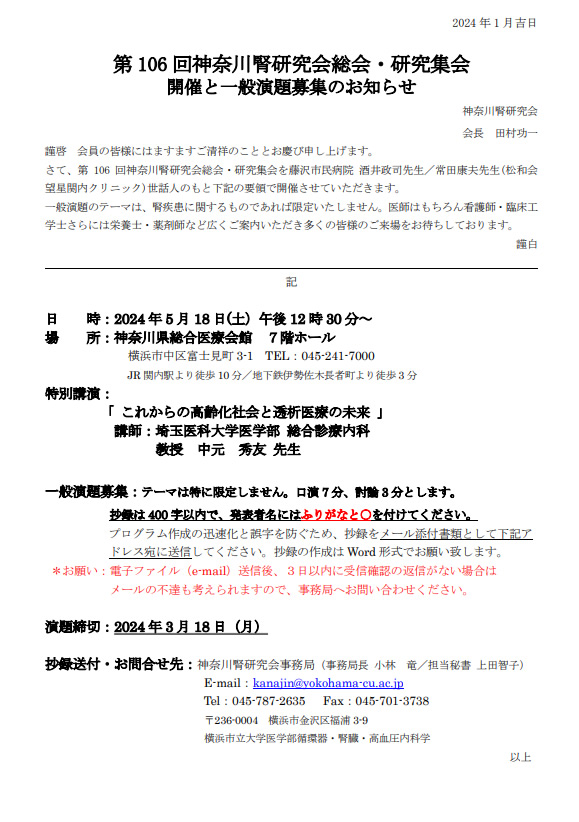

第106回神奈川腎研究会総会・研究集会 開催と一般演題募集のお知らせ

2023.01.23

神奈川腎研究会

会長 田村功一

謹啓 会員の皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。会長 田村功一

さて、第106回神奈川腎研究会総会・研究集会を藤沢市民病院 酒井政司先生/常田康夫先生(松和会 望星関内クリニック)世話人のもと下記の要領で開催させていただきます。

一般演題のテーマは、腎疾患に関するものであれば限定いたしません。

医師はもちろん看護師・臨床工学士さらには栄養士・薬剤師など広くご案内いただき多くの皆様のご来場をお待ちしております。

謹白

記

日時:2024年5月18日(土)午後12時30分~

場所:神奈川県総合医療会館 7階ホール

横浜市中区富士見町 3-1 TEL:045-241-7000

JR 関内駅より徒歩 10 分/地下鉄伊勢佐木長者町より徒歩 3 分

https://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kyogikai/infopdf/annaizu.pdf

特別講演:「これからの高齢化社会と透析医療の未来」

講師:埼玉医科大学医学部 総合診療内科

教授 中元 秀友 先生

・一般演題募集:テーマは特に限定しません。口演 7 分、討論 3 分とします。

・抄録は 400 字以内で、発表者名にはふりがなと○を付けてください。

・プログラム作成の迅速化と誤字を防ぐため、抄録をメール添付書類として下記アドレス宛に送信してください。抄録の作成は Word 形式でお願い致します。

*お願い:電子ファイル(e-mail)送信後、3日以内に受信確認の返信がない場合はメールの不達も考えられますので、事務局へお問い合わせください。

・演題締切:2024年3月18日(月)

抄録送付・お問合せ先:

神奈川腎研究会事務局(事務局長 小林 竜/担当秘書 上田智子)

Tel:045-787-2635

Fax:045-701-3738

〒236-0004

横浜市金沢区福浦 3-9

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学

神奈川腎研究会ホームページ:

https://kanagawajin-kenkyukai.com/

横浜栄共済病院腎臓高血圧内科の福田菜月医師と横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学教室の金井大輔医師らは、VEXAS症候群による無菌性腹膜炎を繰り返した腹膜透析症例を論文報告し、BMC Nephrologyに掲載されました。

2024.01.14

横浜栄共済病院腎臓高血圧内科の福田菜月医師と横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学教室の金井大輔医師らは、VEXAS症候群による無菌性腹膜炎を繰り返した腹膜透析症例を論文報告し、BMC Nephrologyに掲載されました。

VEXAS症候群は2020年に疾患概念が提唱された”新しい”病気です。

UBA1遺伝子の異常により引き起こされ、自己炎症性疾患と血液疾患が合わさったような様々な全身症状を呈します。

VEXAS症候群により無菌性腹膜炎を呈したケースは今までに報告はなく、本論文が世界初となりました。

論文中では、腹膜炎により生じた腹水の混濁を視覚的に示し、また治療によってVEXAS症候群の全身症状と無菌性腹膜炎が同時に寛解した経過を報告しました。

論文情報

Fukuda, N., Kanai, D., Hoshino, K. et al. Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic (VEXAS) syndrome presenting as recurrent aseptic peritonitis in a patient receiving peritoneal dialysis: a case report. BMC Nephrol 25, 18 (2024). https://doi.org/10.1186/s12882-024-03454-9

VEXAS症候群は2020年に疾患概念が提唱された”新しい”病気です。

UBA1遺伝子の異常により引き起こされ、自己炎症性疾患と血液疾患が合わさったような様々な全身症状を呈します。

VEXAS症候群により無菌性腹膜炎を呈したケースは今までに報告はなく、本論文が世界初となりました。

論文中では、腹膜炎により生じた腹水の混濁を視覚的に示し、また治療によってVEXAS症候群の全身症状と無菌性腹膜炎が同時に寛解した経過を報告しました。

論文情報

Fukuda, N., Kanai, D., Hoshino, K. et al. Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic (VEXAS) syndrome presenting as recurrent aseptic peritonitis in a patient receiving peritoneal dialysis: a case report. BMC Nephrol 25, 18 (2024). https://doi.org/10.1186/s12882-024-03454-9

お問合せ

横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学教室

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 A365

TEL:045-787-2635

FAX:045-701-3738