循環器内科

循環器内科診療希望の方へ

循環器疾患のあらゆる分野をバランスよく診療しています。

虚血性心疾患、不整脈、心不全、弁膜症、心筋症などすべての心臓疾患に加えて、肺血栓・塞栓症、末梢動脈疾患の循環器疾患の診断、治療など循環器疾患のあらゆる分野をバランスよく診療しています。

虚血性心疾患に対する侵襲的心臓カテーテル治療(PCI)としては学会の認定を受けた経験豊かな循環器専門医が、経皮的冠動脈形成術(PTCA)、ステント植え込み術などの治療を的確に行っており、閉塞性動脈硬化症など末梢動脈疾患(PAD)についても人工透析中に末梢動脈疾患を合併した難治症例を含めて多くの症例に経皮的血管形成術(PTA)を施行しております。

また腎血管性高血圧症についても腎臓内科の依頼により腎動脈形成術(PTRA)による治療を積極的に施行しています。

不整脈疾患においては高周波カテーテル心筋焼灼術、ペースメーカー植え込み術、植え込み式除細動器(ICD)手術、さらには慢性心不全に対する心臓再同期療法兼除細動器植え込み術(CRT-D)などの最先端の治療を行っています。

バージャー病、閉塞性動脈硬化症など末梢動脈疾患で適応のある症例には骨髄および末梢血幹細胞移植による血管再生治療も積極的に施行しています。

同じ旧第2内科学教室に属する横浜市大附属市民総合医療センター循環器内科(木村一雄教授)、附属病院腎臓高血圧内科および心臓血管外科の関連各科とも連携し、全人的、総合的視点で患者さん中心の医療を遂行しているのも特徴の一つです。

入院症例は血管造影やインターベンション、不整脈の高周波アブレーションやペースメーカー植え込み手術を目的とした短期入院がほとんどですが、患者層の高齢化に伴い、不整脈、腎不全、感染症などを合併した難治性心不全患者の長期入院もおられ、いずれの場合も全人的、EBMに基づいて患者さんにとっての最良の診療となるよう心がけて診療しております。

虚血性心疾患に対する侵襲的心臓カテーテル治療(PCI)としては学会の認定を受けた経験豊かな循環器専門医が、経皮的冠動脈形成術(PTCA)、ステント植え込み術などの治療を的確に行っており、閉塞性動脈硬化症など末梢動脈疾患(PAD)についても人工透析中に末梢動脈疾患を合併した難治症例を含めて多くの症例に経皮的血管形成術(PTA)を施行しております。

また腎血管性高血圧症についても腎臓内科の依頼により腎動脈形成術(PTRA)による治療を積極的に施行しています。

不整脈疾患においては高周波カテーテル心筋焼灼術、ペースメーカー植え込み術、植え込み式除細動器(ICD)手術、さらには慢性心不全に対する心臓再同期療法兼除細動器植え込み術(CRT-D)などの最先端の治療を行っています。

バージャー病、閉塞性動脈硬化症など末梢動脈疾患で適応のある症例には骨髄および末梢血幹細胞移植による血管再生治療も積極的に施行しています。

同じ旧第2内科学教室に属する横浜市大附属市民総合医療センター循環器内科(木村一雄教授)、附属病院腎臓高血圧内科および心臓血管外科の関連各科とも連携し、全人的、総合的視点で患者さん中心の医療を遂行しているのも特徴の一つです。

入院症例は血管造影やインターベンション、不整脈の高周波アブレーションやペースメーカー植え込み手術を目的とした短期入院がほとんどですが、患者層の高齢化に伴い、不整脈、腎不全、感染症などを合併した難治性心不全患者の長期入院もおられ、いずれの場合も全人的、EBMに基づいて患者さんにとっての最良の診療となるよう心がけて診療しております。

症例数・治療・成績

循環器内科としての年間外来新患者数は1,132人、外来延べ患者数は15,972人であり、CCUへ収容された人数は1,136人です。

入院となった主要な循環器疾患は虚血性心疾患、不整脈、慢性心不全の急性増悪が過半数を占めます。

病棟病床数は循環器病棟が19床、CCU4床の合計23床。

年間延べ入院患者数は955人であり、心疾患が半数以上を占め、急性心筋梗塞患者、重症患者はCCUで治療を行っています。

PCI後も原則として術後1日はCCUで経過を観察しております。

年間の心臓カテーテル検査は約600症例、アテレクトミー、ステント留置術をふくめた冠動脈形成術(PCI) は約200症例、下肢動脈閉塞症に対する血管形成術(PTA)は約200症例施行され、90%以上の成功率が得られています。

不整脈患者に対する心臓電気生理学的検査は年間で約200例施行。

高周波カテーテル心筋焼灼術は年間約150例施行し、成功率98%以上、合併症1%未満という成績です。

永久心臓ペースメーカー植え込み術は年間約70例実施。

心機能の改善に最大限の効果を得るために、ペースメーカーの設定をきめ細かく管理しております。

心房細動の予防にも積極的に取り組み、薬物療法のみならず、心房オーバードライブ・ペーシング、両心房ペーシング、バッハマン束ペーシング、肺静脈隔離術なども行っており心房細動の再発防止に有効です。

慢性心不全症例にはEBMに基づいて積極的にベータ遮断薬の導入を行っており、また心不全治療において近年脚光を浴びている両心室ペースメーカーの植え込み(CRT)も本邦で最も早く導入しています。

心室性不整脈に対する植え込み型除細動器植え込み術(ICD)、両心室ペーシング+植え込み型除細動器(CRT-D)の植え込み術、両心室ペースメーカー(CRT-P)植え込み術の合計症例は年間約40症例です。

また循環器疾患の領域におけるミトコンドリア異常症(3243変異)、遺伝性QT延長症侯群、本態高血圧症の遺伝子診断を随時行い、診療に役立てています。

四肢の難治性潰瘍を伴う末梢血管疾患に対しては自己骨髄を採取し患部への骨髄幹細胞の移植手術を試行し良好な結果を得ております。

周術期における肺血栓塞栓症予防のため、必要と判断される症例に対しては一時的下大静脈フィルターの留置を行い、手術中手術後の肺血栓塞栓症の発症を予防しております。

入院・外来患者に対する年間の検査施行件数はホルター心電図約1000症例、心エコー図約5000症例、トレッドミル運動負荷心電図約1000症例、心臓核医学検査約500症例です。

入院となった主要な循環器疾患は虚血性心疾患、不整脈、慢性心不全の急性増悪が過半数を占めます。

病棟病床数は循環器病棟が19床、CCU4床の合計23床。

年間延べ入院患者数は955人であり、心疾患が半数以上を占め、急性心筋梗塞患者、重症患者はCCUで治療を行っています。

PCI後も原則として術後1日はCCUで経過を観察しております。

年間の心臓カテーテル検査は約600症例、アテレクトミー、ステント留置術をふくめた冠動脈形成術(PCI) は約200症例、下肢動脈閉塞症に対する血管形成術(PTA)は約200症例施行され、90%以上の成功率が得られています。

不整脈患者に対する心臓電気生理学的検査は年間で約200例施行。

高周波カテーテル心筋焼灼術は年間約150例施行し、成功率98%以上、合併症1%未満という成績です。

永久心臓ペースメーカー植え込み術は年間約70例実施。

心機能の改善に最大限の効果を得るために、ペースメーカーの設定をきめ細かく管理しております。

心房細動の予防にも積極的に取り組み、薬物療法のみならず、心房オーバードライブ・ペーシング、両心房ペーシング、バッハマン束ペーシング、肺静脈隔離術なども行っており心房細動の再発防止に有効です。

慢性心不全症例にはEBMに基づいて積極的にベータ遮断薬の導入を行っており、また心不全治療において近年脚光を浴びている両心室ペースメーカーの植え込み(CRT)も本邦で最も早く導入しています。

心室性不整脈に対する植え込み型除細動器植え込み術(ICD)、両心室ペーシング+植え込み型除細動器(CRT-D)の植え込み術、両心室ペースメーカー(CRT-P)植え込み術の合計症例は年間約40症例です。

また循環器疾患の領域におけるミトコンドリア異常症(3243変異)、遺伝性QT延長症侯群、本態高血圧症の遺伝子診断を随時行い、診療に役立てています。

四肢の難治性潰瘍を伴う末梢血管疾患に対しては自己骨髄を採取し患部への骨髄幹細胞の移植手術を試行し良好な結果を得ております。

周術期における肺血栓塞栓症予防のため、必要と判断される症例に対しては一時的下大静脈フィルターの留置を行い、手術中手術後の肺血栓塞栓症の発症を予防しております。

入院・外来患者に対する年間の検査施行件数はホルター心電図約1000症例、心エコー図約5000症例、トレッドミル運動負荷心電図約1000症例、心臓核医学検査約500症例です。

| 心臓カテーテル検査 | |

|

|

外来診療

初診外来は月~金の午前中です。

(かかりつけ医による事前予約も行っています。)

なお再診は月~金の毎日行っております。

(かかりつけ医による事前予約も行っています。)

なお再診は月~金の毎日行っております。

| 検査を見守る循環器グループ医師 | |

|

|

横浜市立大学附属病院 循環器内科スタッフ

2022年 6月 現在

| 所属・氏名 | 職名 | ||

| 卒業年度 | 診療科 | ||

| 主たる専門的資格など | |||

| 循環器内科・CCU・救急部・中央検査部 | |||

| 石川 利之 | 客員教授 | ||

| 昭和57年 | 循環器 | ||

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、 日本循環器学会認定循環器専門医・評議員、日本不整脈心電学会認定不整脈専門医、 日本老年学会認定老年病専門医・指導医、 日本心血管インターベンション治療学会名誉専門医、日本臨床電気生理研究会幹事、 日本不整脈心電学会理事、日本臨床工学技士会理事、 日本人工臓器学会評議員、日本心不全学会評議員、日本循環器学会認定フェロー(FJCS)、 日本心臓病学会特別正会員(FJCC)、米国不整脈学会Fellow(FHRS)、 日本医師会認定産業医、日本成人先天性心疾患学会暫定専門医、臨床修練指導医、 医学博士 |

|||

| 石上 友章 | 准教授 | ||

| 昭和61年 | 循環器 | ||

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、 日本循環器学会認定循環器専門医、臨床修練指導医、 日本高血圧学会評議員・特別正会員(FJSH)・認定高血圧専門医、 日本血管血流学会理事、 日本医師会認定産業医、医学博士 |

|||

| 菅野 晃靖 | 准教授 | ||

| 平成元年 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科医・指導医、 日本循環器学会認定循環器専門医、 日本心血管インターベンション治療学会専門医、指導医、代議員、理事、 関東甲信越支部運営委員、幹事、 医学博士 |

|||

| 細田 順也 | 講師 | ||

| 平成14年 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、 日本循環器学会認定循環器専門医、 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医、 日本不整脈心電学会評議員、 日本臨床心臓電気生理研究会幹事、 日本医師会認定産業医、 医学博士 |

|||

| 小西 正紹 | 講師 | ||

| 平成14年 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、 日本循環器学会認定循環器専門医、 心臓リハビリテーション指導士、 日本循環器学会 トランスサイレチン型心アミロイドーシスに対するビンダケル導入医師、 医学博士 |

|||

| 上村 大輔 | 助教 | ||

| 平成12年 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科医、 日本循環器学会認定循環器専門医、 心臓リハビリテーション指導士、 日本超音波医学会 超音波専門医、 日本不整脈心電学会 心電図検定1級、 ミシシッピ大学医療センター客員教員、 米国心臓協会Fellow(FAHA)、 医学博士 |

|||

| 川浦 範之 | 助教 | ||

| 平成12年 | 循環器 | ||

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本心血管インターベンション治療学会専門医 |

|||

| 小村 直弘 | 助教 | ||

| 平成16年 | 循環器 | ||

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本心血管インターベンション治療学会認定医、医学博士 |

|||

| 峯岸 慎太郎 | 助教 | ||

| 平成17年 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科認定医・総合内科専門医・指導医、 日本循環器学会認定循環器専門医、 日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医、 身体障害者第15条指定医、 難病医療費助成指定医、 日本医師会認定産業医、 厚生労働省医政局長認定臨床研修指導医、 医学博士 |

|||

| 岩田 究 | 助教 | ||

| 平成18年 | 循環器 | ||

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本循環器学会認定循環器専門医、 日本心血管インターベンション治療学会認定医、心臓リハビリテーション指導士、 日本医師会認定産業医 |

|||

| 田口 有香 | 助教 | ||

| 平成21年 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、 日本循環器学会認定循環器専門医、 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医、 医学博士 |

|||

| 成川 雅俊 | 助教 | ||

| 平成22年 | 循環器 | ||

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、 医学博士 |

|||

| 中島 理恵 | 指導診療医 | ||

| 平成20年 | 循環器 | ||

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本循環器学会認定循環器専門医、 医学博士 |

|||

| 岡﨑 善則 | 指導診療医 | ||

| 平成24年卒 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科医、 日本循環器学会認定循環器専門医 |

|||

| 鈴木 徹 | 指導診療医 | ||

| 平成24年卒 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科医、 日本循環器学会認定循環器専門医、 日本心臓リハビリテーション学会認定心臓リハビリテーション指導士、 日本心不全学会主催基本的心不全緩和ケアトレーニングコース終了 |

|||

| 宮川 秀一 | 指導診療医 | ||

| 平成26年卒 | 循環器 | ||

|

日本内科学会認定内科医、 日本循環器学会認定循環器専門医 |

|||

| 堀米 旭 | 専攻医 | ||

| 平成29年卒 | 循環器 | ||

| 松村 賢治 | 専攻医 | ||

| 平成31年卒 | 循環器 | ||

(循環器: 循環器内科) (指診医: 指導診療医) (後期レ: シニアレジンデント)

その他、多数の非常勤診療医および大学院生が専門性を生かして教育・診療・研究に従事しています。

循環器内科 診療内容特集(末梢動脈疾患)

皆さんは末梢(まっしょう)動脈(どうみゃく)疾患(しっかん)という病名をご存じでしょうか?

末梢動脈とは、おもに四肢(両脚、両腕)を養う動脈を指しており、その動脈の病気(疾患)を総称したものが、この末梢動脈疾患となります。

そしてその多くを、動脈硬化を基礎とする閉塞性動脈硬化症と呼ばれる疾患が占めており、現在、この末梢動脈疾患という病名は、閉塞性動脈硬化症とほぼ同じ意味で用いられています。

そしてその多くを、動脈硬化を基礎とする閉塞性動脈硬化症と呼ばれる疾患が占めており、現在、この末梢動脈疾患という病名は、閉塞性動脈硬化症とほぼ同じ意味で用いられています。

この末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)とは、脚や腕を栄養する動脈が狭くなったり、詰まってしまったりすることで、虚血状態(血行が悪い・血流が乏しい状態)を引き起こすものです。

具体的な症状として典型的なものに、歩くと脚(特にふくらはぎなど)が痛くなり、少し休むと改善しまた歩き出せるという一過性の下肢(脚)の痛みがあります。

またさらに重症な虚血状態になりますと、安静にしているときも脚の痛みがあったり、足に潰瘍(皮膚がえぐれたような傷)ができて、治らなくなってしまったりすることがあります。

そして最も重症になりますと、足の指などから壊死(腐ってしまうこと)が始まり、足を切断しなければならなくなってしまうことがあります。

具体的な症状として典型的なものに、歩くと脚(特にふくらはぎなど)が痛くなり、少し休むと改善しまた歩き出せるという一過性の下肢(脚)の痛みがあります。

またさらに重症な虚血状態になりますと、安静にしているときも脚の痛みがあったり、足に潰瘍(皮膚がえぐれたような傷)ができて、治らなくなってしまったりすることがあります。

そして最も重症になりますと、足の指などから壊死(腐ってしまうこと)が始まり、足を切断しなければならなくなってしまうことがあります。

近年、生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症など)を基礎とする動脈硬化性疾患(動脈硬化を原因とする病気)は増え続けており、つまり虚血性心疾患、脳血管疾患などとともに、この末梢動脈疾患も増加しています。

私たちは、以前から心臓自身をやしなう冠動脈の動脈硬化性疾患である虚血性心疾患の患者さんの治療にあたってきましたが、それらの患者さんの中にも、この末梢動脈疾患を合併症として持っている方が多く存在することが次第に判明してきました。

そして動脈硬化症という基礎にある病状は同じものですので、私たちは虚血性心疾患の治療経験をもとに、近年この末梢動脈疾患に対しても積極的に治療を行うようになり、良好な成績を上げています。

その具体的な治療方法は、動脈硬化症に対する内科的薬物治療を基礎に、極端に狭くなった血管や閉塞した血管の部位には、積極的にカテーテルでの治療(血管内治療)を行います。

私たちの行う血管内治療とは、いわゆるカテーテルによる風船療法(狭いあるいは閉塞した血管に風船を通して膨らませ、血管を内側から広げる治療法)を基本とし、場合によりステントと呼ばれる金網製の筒を血管の中に置いてくる治療を行います。

これらの治療法の進歩は目覚ましく、従来は外科的なバイパス手術による治療のみ可能とされた重症な病状も、血管内治療にて治療可能な例が増加しています。

その具体的な治療方法は、動脈硬化症に対する内科的薬物治療を基礎に、極端に狭くなった血管や閉塞した血管の部位には、積極的にカテーテルでの治療(血管内治療)を行います。

私たちの行う血管内治療とは、いわゆるカテーテルによる風船療法(狭いあるいは閉塞した血管に風船を通して膨らませ、血管を内側から広げる治療法)を基本とし、場合によりステントと呼ばれる金網製の筒を血管の中に置いてくる治療を行います。

これらの治療法の進歩は目覚ましく、従来は外科的なバイパス手術による治療のみ可能とされた重症な病状も、血管内治療にて治療可能な例が増加しています。

末梢動脈疾患の早期発見、早期治療は、合併する他の病気の発見、治療にも役立ち、最終的には寿命を延ばす結果になると考えられています。

当院では、末梢動脈疾患に対して積極的な取り組みを行っています。こうした病状が疑われる患者さんは、是非当院を受診して頂きたいと思います。

当院では、末梢動脈疾患に対して積極的な取り組みを行っています。こうした病状が疑われる患者さんは、是非当院を受診して頂きたいと思います。

循環器内科 診療内容特集(不整脈疾患)

不整脈の治療:

不整脈の薬物療法の進歩には目覚ましいものがあります。

しかし残念ながら、抗不整脈薬による治療は根治療法ではなく、服薬をやめれば効果は消失します。

最近、多くの不整脈は高周波カテーテル焼灼術により根治が可能になってきました。

突然頻脈発作が起こる、発作性上室性頻拍症のほとんどはカテーテル焼灼術により根治が可能です。

かつては治療に難渋した心房粗動も、カテーテル焼灼術により根治が可能となりました。

心房細動の多くは肺静脈の異常な電気興奮が原因で起こることが分かってきました。

そこで、カテーテル焼灼術により肺静脈の異常な電気興奮が心房に伝わらないようにすることで(肺静脈隔離術)治すことができるようになりました。

頻脈をコントロール出来ない心房細動、心房頻拍(特に、心不全を起こす場合)では、薬物治療より、房室接合部焼灼により房室ブロックを作り、ペースメーカーを植込んだ方が良いことがあります。

心室頻拍に関しては、他に特に心臓に問題のない特発性心室頻拍はほとんど根治可能です。

以前は成功率が低かった、心筋梗塞など器室的病変に伴うものでも、成功率がかなり高くなってきました。高周波カテーテル焼灼術の原理は電気メスと同じで、50-60℃に温度を上げ3-4mm位の火傷を作ります。心内膜には皮膚のような痛覚はないので、通電による痛みはほとんど感じません。基本的には、カテーテル検査と同等です。入院も1週間以内で、無理さえしなければ、退院と同時に日常生活が可能です。

しかし残念ながら、抗不整脈薬による治療は根治療法ではなく、服薬をやめれば効果は消失します。

最近、多くの不整脈は高周波カテーテル焼灼術により根治が可能になってきました。

突然頻脈発作が起こる、発作性上室性頻拍症のほとんどはカテーテル焼灼術により根治が可能です。

かつては治療に難渋した心房粗動も、カテーテル焼灼術により根治が可能となりました。

心房細動の多くは肺静脈の異常な電気興奮が原因で起こることが分かってきました。

そこで、カテーテル焼灼術により肺静脈の異常な電気興奮が心房に伝わらないようにすることで(肺静脈隔離術)治すことができるようになりました。

頻脈をコントロール出来ない心房細動、心房頻拍(特に、心不全を起こす場合)では、薬物治療より、房室接合部焼灼により房室ブロックを作り、ペースメーカーを植込んだ方が良いことがあります。

心室頻拍に関しては、他に特に心臓に問題のない特発性心室頻拍はほとんど根治可能です。

以前は成功率が低かった、心筋梗塞など器室的病変に伴うものでも、成功率がかなり高くなってきました。高周波カテーテル焼灼術の原理は電気メスと同じで、50-60℃に温度を上げ3-4mm位の火傷を作ります。心内膜には皮膚のような痛覚はないので、通電による痛みはほとんど感じません。基本的には、カテーテル検査と同等です。入院も1週間以内で、無理さえしなければ、退院と同時に日常生活が可能です。

ペースメーカー治療:

心臓の電気興奮は右心房にある洞結節で作られ、刺激伝導系と呼ばれる電気の通り道を心室へと伝わります。

心室が収縮してはじめて血液が全身に送られます。心房の収縮もポンプとしての働きを高めますが、心室が収縮しなければ、血液は全身に送られません。

洞結節が故障したり(洞不全症候群といいます)、電気興奮が心室に伝わらなくなる(房室ブロックといいます)と、わずか数秒の心停止でも、脳に十分な血液が送られず失神を起こすことがあります。失神は骨折等の事故の原因となります。

脈が遅くなって、ポンプ機能が十分に働かなくなり、心不全を起こし、むくみや、息切れが起こることがあります。

ひどくなると、安静時にも苦しくなります。

このような症状はペースメーカーの植込みにより劇的に改善し、事故を防ぐことができます。

ペースメーカーは自己の脈を優先し、必用な時だけ電気刺激を発生します。

ペースメーカーの手術には開胸は不要で、静脈からリード(電線)を心臓に挿入・留置し、ペースメーカー本体は、皮下に納めます。切るのは皮膚だけの局所麻酔の手術で、主に内科医が行っています。

以前は、心室だけにしかペーシングを行えませんでした(非生理的ペースメーカーといいます)が、現在では心房、心室ともにペーシングが可能となりました(生理的ペースメーカーといいます)。

当科では積極的に生理的ペースメーカーを使用しており、治療成果を上げています。

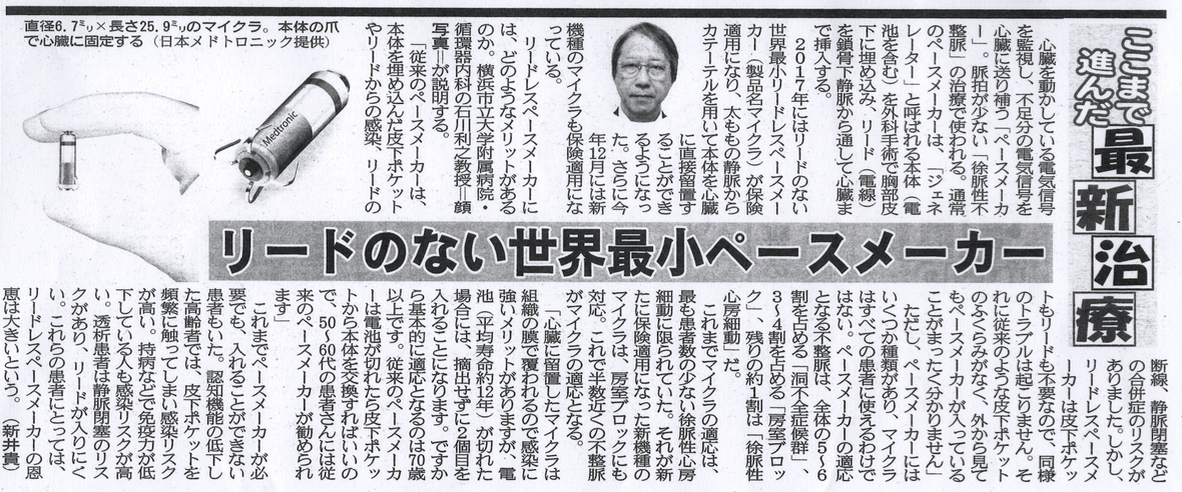

リードのない世界最小ペースメーカーを当院でも導入しており、夕刊フジに掲載されました。

心室が収縮してはじめて血液が全身に送られます。心房の収縮もポンプとしての働きを高めますが、心室が収縮しなければ、血液は全身に送られません。

洞結節が故障したり(洞不全症候群といいます)、電気興奮が心室に伝わらなくなる(房室ブロックといいます)と、わずか数秒の心停止でも、脳に十分な血液が送られず失神を起こすことがあります。失神は骨折等の事故の原因となります。

脈が遅くなって、ポンプ機能が十分に働かなくなり、心不全を起こし、むくみや、息切れが起こることがあります。

ひどくなると、安静時にも苦しくなります。

このような症状はペースメーカーの植込みにより劇的に改善し、事故を防ぐことができます。

ペースメーカーは自己の脈を優先し、必用な時だけ電気刺激を発生します。

ペースメーカーの手術には開胸は不要で、静脈からリード(電線)を心臓に挿入・留置し、ペースメーカー本体は、皮下に納めます。切るのは皮膚だけの局所麻酔の手術で、主に内科医が行っています。

以前は、心室だけにしかペーシングを行えませんでした(非生理的ペースメーカーといいます)が、現在では心房、心室ともにペーシングが可能となりました(生理的ペースメーカーといいます)。

当科では積極的に生理的ペースメーカーを使用しており、治療成果を上げています。

リードのない世界最小ペースメーカーを当院でも導入しており、夕刊フジに掲載されました。

植込み型除細動器(ICD)による治療:

心室頻拍、心室細動は致死的不整脈です。特に心室細動は3-4分以内に蘇生術が施行されないと脳に障害が残り、生命が助かっても、脳死や植物状態になったり、重篤な脳の障害を残します。

植込み型除細動器(ICD)を植込むことで、10秒以内に心室細動を自動的に検出して電気ショック治療を行うことが出来るようになりました。

ICDの植込み手術は、以前は開胸を必用としていましたが、現在ではペースメーカーとほぼ同等の手術で可能となり、主に内科医が行っています。

植込み型除細動器(ICD)を植込むことで、10秒以内に心室細動を自動的に検出して電気ショック治療を行うことが出来るようになりました。

ICDの植込み手術は、以前は開胸を必用としていましたが、現在ではペースメーカーとほぼ同等の手術で可能となり、主に内科医が行っています。

ペーシングによる心不全の非薬物療法:

心不全が進行して行くと、心室各部分の収縮が同時に起こらなくなり、さらに心不全が悪化するという悪循環に陥ります。

このような場合、右心室と左心室を同時にペーシングする両心室ペースメーカーにより、失われた心室収縮の協調性を改善する心臓再同期療法(CRT)が有効であることがあります。

心室の興奮時間を表すQRSの幅が120ミリ秒以上になり、十分な内科的治療をしても改善が不十分な心不全がある場合、70%前後に有効です。

左心室のペーシングは心臓の静脈である冠静脈洞より行えるようになり、これも内科医の仕事になりました。

また、心不全があると、心室細動などの致死的不整脈を起こすことがあります。

そこで1台で両心室ペースメーカーとICDを組み合わせたCRT-Dが使用可能になっています。

我々は、1999年という日本の中でも、最も早期より心臓再同期療法に取り組んで、大きな治療効果を上げて参りました。

このような場合、右心室と左心室を同時にペーシングする両心室ペースメーカーにより、失われた心室収縮の協調性を改善する心臓再同期療法(CRT)が有効であることがあります。

心室の興奮時間を表すQRSの幅が120ミリ秒以上になり、十分な内科的治療をしても改善が不十分な心不全がある場合、70%前後に有効です。

左心室のペーシングは心臓の静脈である冠静脈洞より行えるようになり、これも内科医の仕事になりました。

また、心不全があると、心室細動などの致死的不整脈を起こすことがあります。

そこで1台で両心室ペースメーカーとICDを組み合わせたCRT-Dが使用可能になっています。

我々は、1999年という日本の中でも、最も早期より心臓再同期療法に取り組んで、大きな治療効果を上げて参りました。

お問合せ

横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学教室

〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 A365

TEL:045-787-2635

FAX:045-701-3738